アート旅ブログのマチです。

先月グランドギャラリーのみの鑑賞だったので満を持して、リニューアルオープン記念展「おかえり、ヨコハマ」を鑑賞してきた。

展覧会

おかえり、ヨコハマ

「横浜」をキーワードに、美術館のコレクションに立ち返る展覧会。

テーマは「多様性」、開港前に生きた人、女性、子ども、さまざまなルーツをもつ人に注目している。

弥生時代に作られた人面付き土器など。

上 宮川香山作、高浮彫牡丹二眠猫覚醒大香炉。猫の表情が何とも言えない。

陶器は明治時代に輸出品として制作された。超絶技巧の横浜焼は貴重品として日本に買いも戻されている。

横浜にあった香山の窯は1945年の横浜大空襲の影響で焼失してしまった。

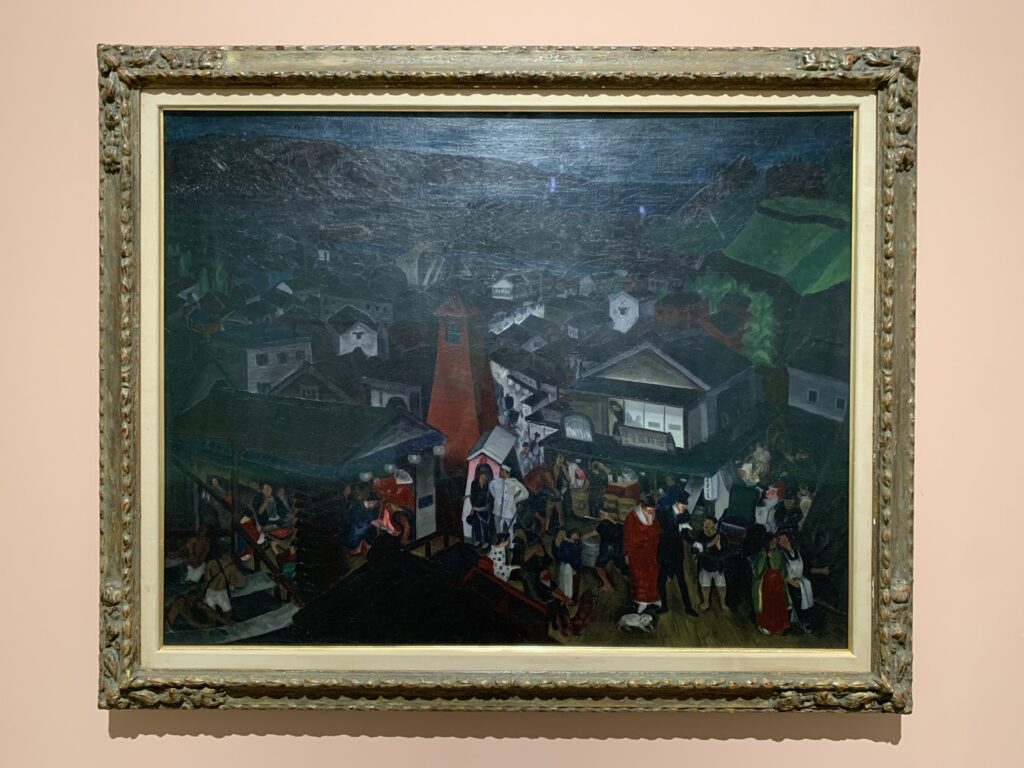

アメリカに渡ってアートを学んだ作家。関東大震災にあう前の横浜の様子がわかる貴重な作品。

片岡球子が小学校教員時代に描いた作品。

学級担任をしながら寸暇を惜しんで作品を描き残している。日本が朝鮮半島を占領していた時代の作品で、モデルの子どもに和服と韓服を着てもらっている。

片岡球子はどんな状況であっても子供たちの健やかな成長を願っていた。

消えた親柱の謎

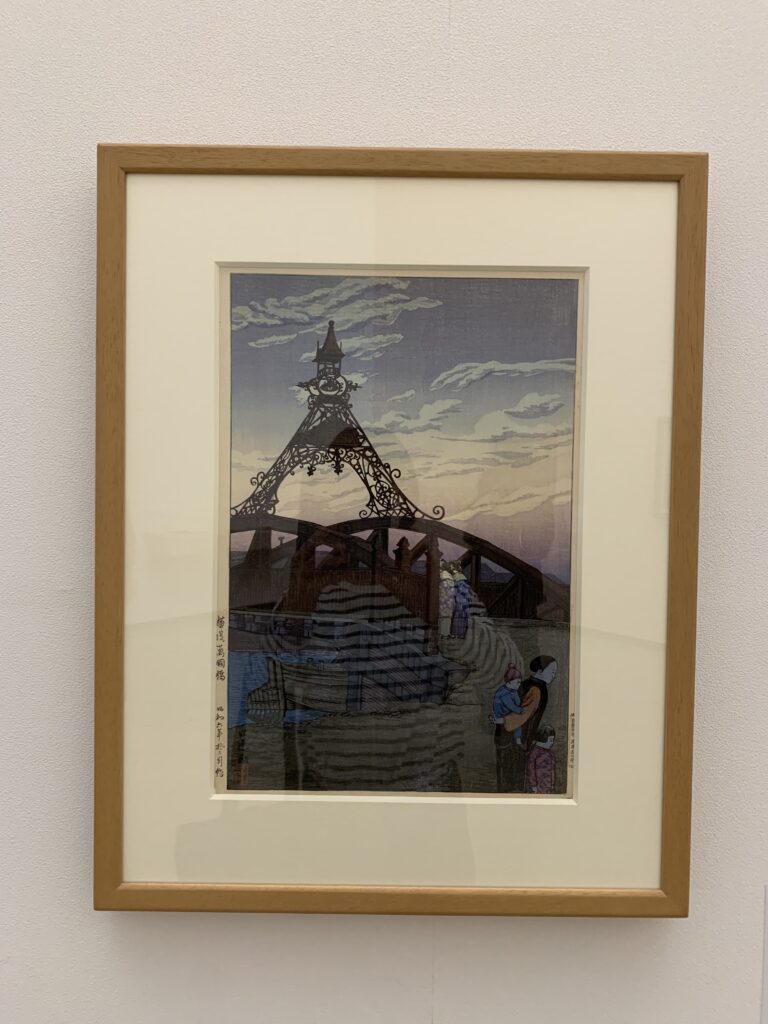

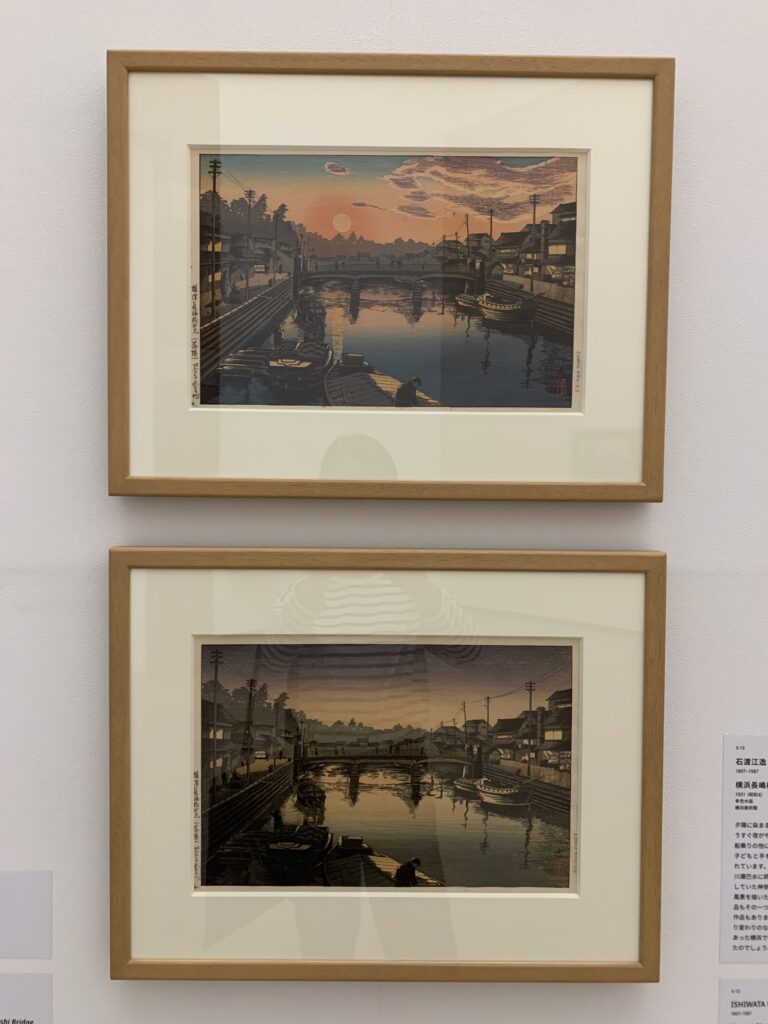

松本竣介による「Y市の橋」は横浜駅東口近くの月見橋を描いたシリーズである。

「Y市の橋」シリーズを描く前に同じ場所を描いた「横浜風景」に描かれていた金属製の親柱が戦争のため供出され、「Y市の橋」では土台だけになっていることがわかる。

松本竣介は幼少期に聴覚を失い、画家として鋭い目で世の中を観察していたことが作品からわかる。

色の重ね方、厚塗りしたところのマチエールなど鑑賞し、改めて良い作品だなぁ~と、実感した。

初代の萬国橋はアーチ状の鋼橋で、上にはランプが吊るす照明が備え付けられていた。

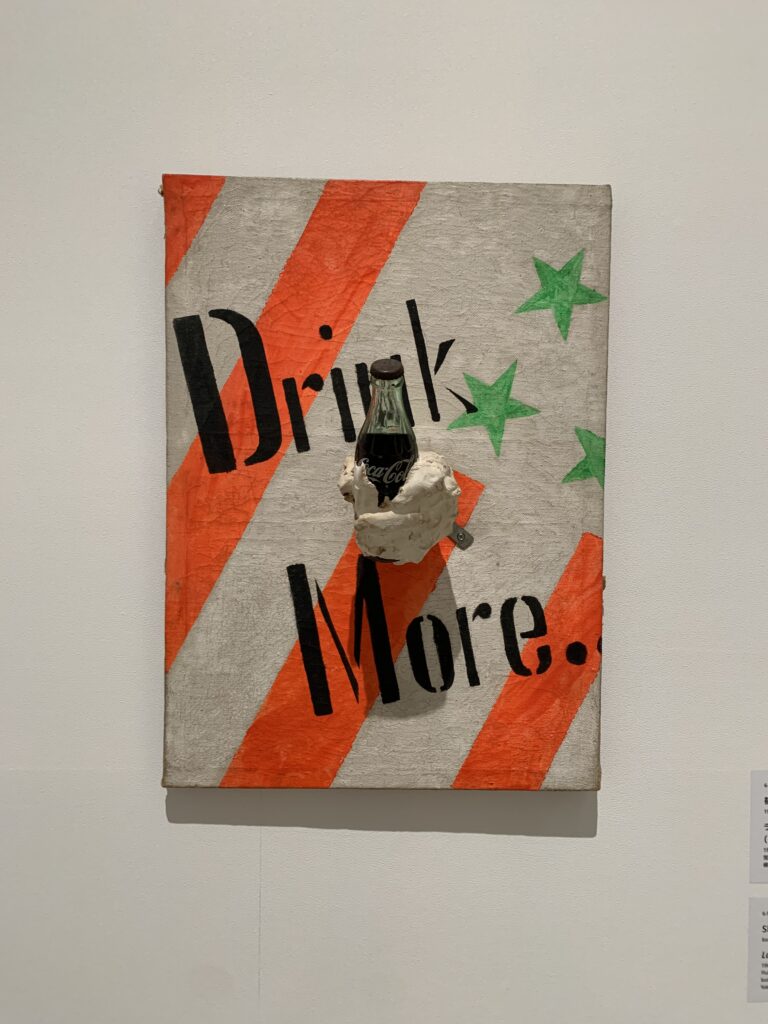

大量消費の時代を迎え、日本へ一気に流れ込んだアメリカ文化に触発されて制作された作品。

雑誌記事の読者に今作品の複製を呼びかけ、アートをめぐるオリジナル信仰への批判をのぞかせてた。

分かれ目や境界をテーマにした作品。見えているものを闇の中へ消滅させるように描かれている。

果物なども描かれていて静物画にも見えることろがとても魅力的だ。

御年88歳、横尾さんの作品の中で一番のお気に入り。

ワーグマンとセザンヌともに奥さんをモデルに描いている。共通点はシルエットが三角になっていること。

なるほど、幾何学模様が常に画角として頭にあったから構図が決まるのだ。愛情をもって描かれている感じが伝わってくる。

恋人マリー・テレーズ・ワルテルとの出会いから10年経った頃の作品である。ピカソはワルテルの曲げた右腕の隙間に自分の横顔を描き込んでいる。

むしろ、ワルテルより自分を大きく描いている。色彩が柔らかい印象を与えている。

黄、緑、青、紫、赤と色相環のように色が並んでいる。

有機的な形。生き物がむくむくと成長する様に見える。

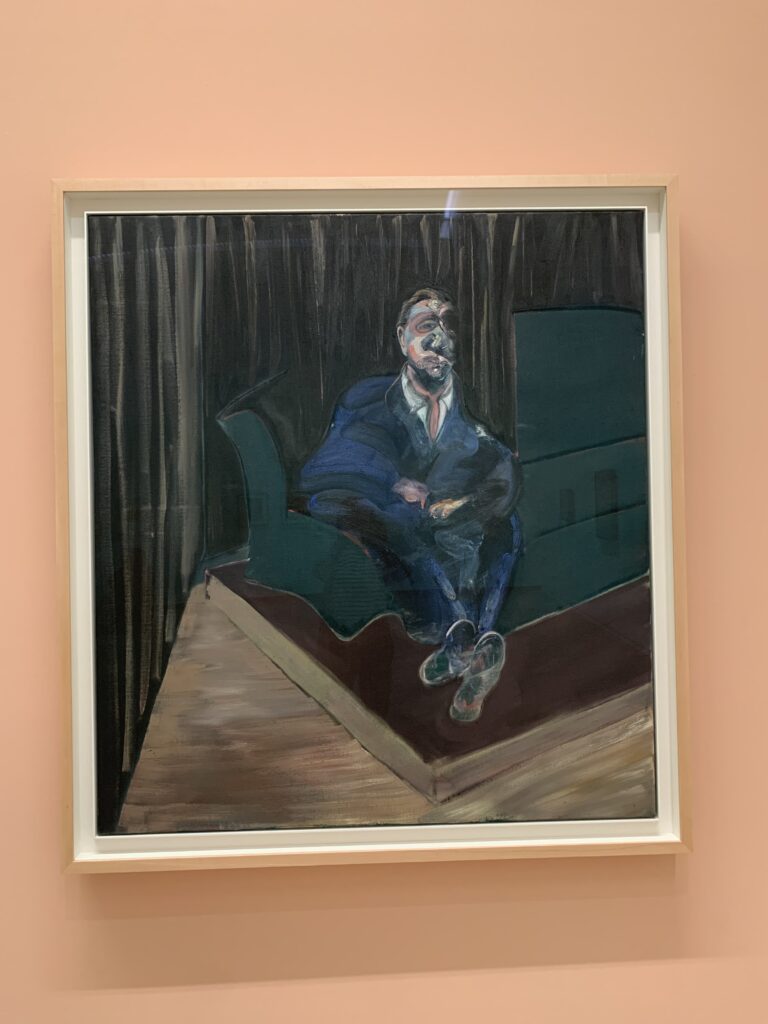

ピカソの作品を見て画家を志したベーコン。モデルは恋人。わざとぶれたり二重になるように撮影した写真をヒントに作品を制作していたようだ。表情を描かないことで人物の内面を表そうとしたのか。

1920~30年、90年台に破棄された作品が多く希少性があるため、現代アートとして高額で取引されるベーコンの作品だ。

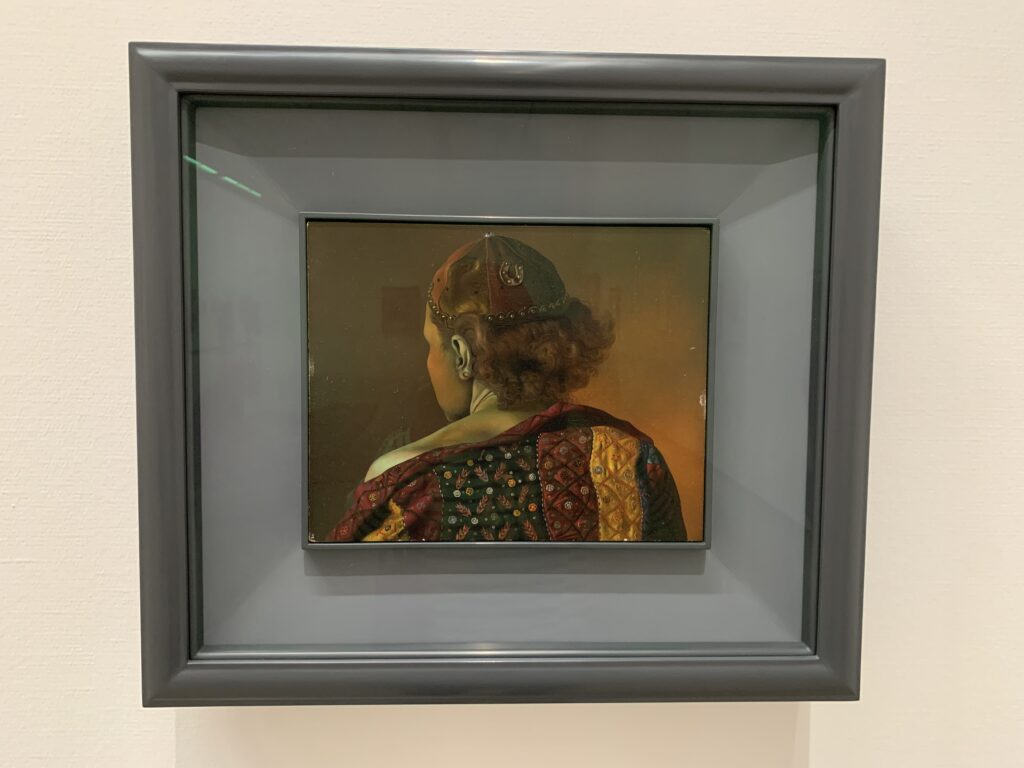

ガラは妻でありダリの有能なマネージャーでもあった。「測地学」は後ろ姿を綿密に分析して、階段とドーム屋根をもつ建築を変容させて描いている。

色と幾何学模様のコラボ。

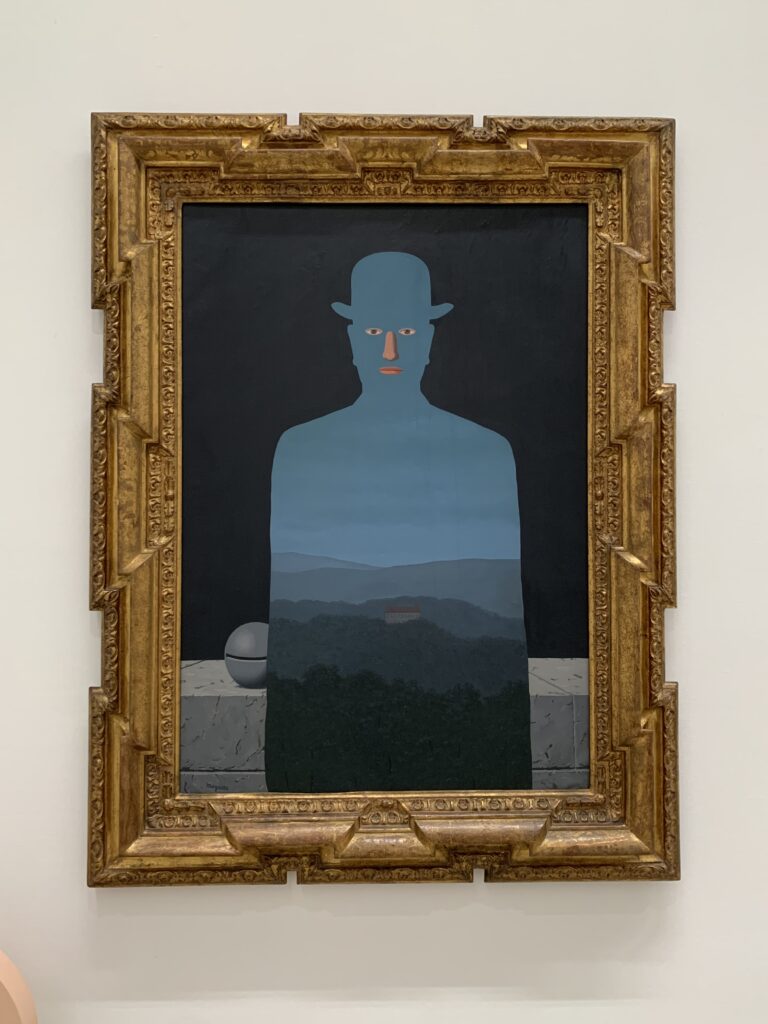

山高帽の紳士はマグリットのアイコンになっている。人物の目鼻口をくりぬいて、山の景色を描き込んでいる。

タイトルは友人がつけることが多かったようで、作品自体タイトルも謎が多い。

マグリットのねらい通りなのか。

思わず見入ってしまう。

鷹の石碑に刻まれた文字はフランス語で「葦」哲学者パスカルの言葉「人間は考える葦である。」を想像させる。

鳥「Oiseau」空のバラ色「Rose」を掛け合わせた言葉ともとれる。

マグリットワールドは不思議がいっぱいだ。スタイリッシュに見えるところに魅了される。

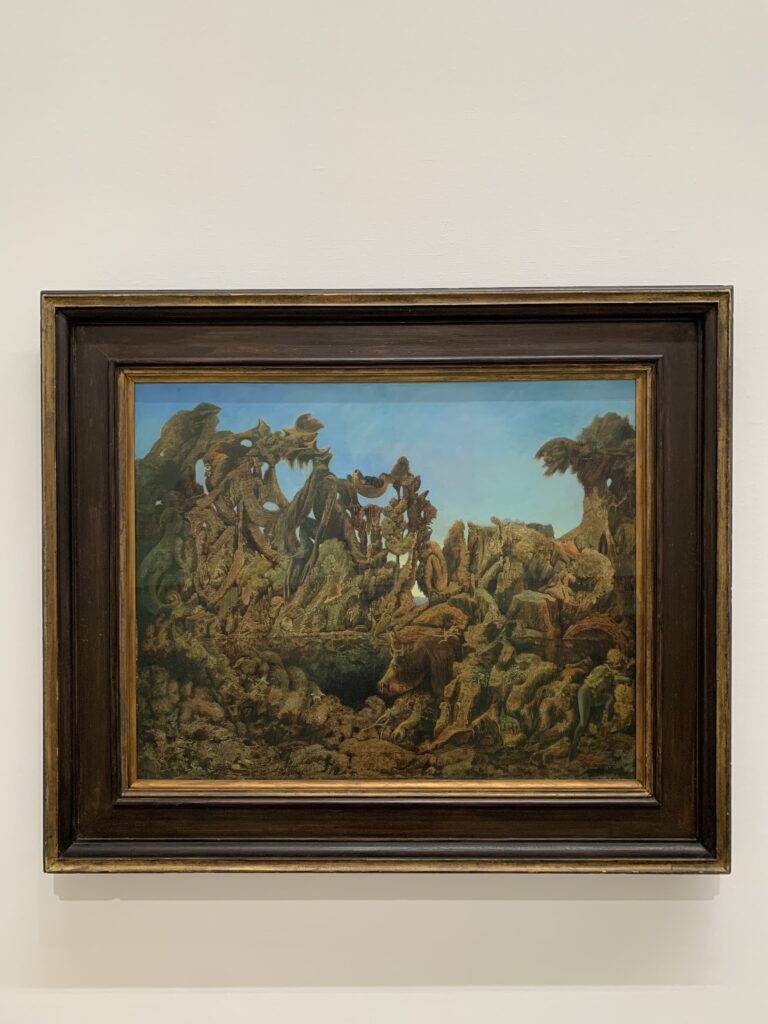

静まり返った湖の周りにはよく見ると様々な生き物が隠れている。この絵はデカルコマニーという手法で描かれている。キャンパスに絵の具を置き、濡れているうちに紙を押し付けてできるシミからイメージを膨らませ作品をつくる。シュールレアリスムで用いられる制作方法だ。

故郷を離れ異国で客室係をしていた母親から着想して描かれた作品。外国人労働者に光を当てて、異国で働く人への畏敬の念が込められている。

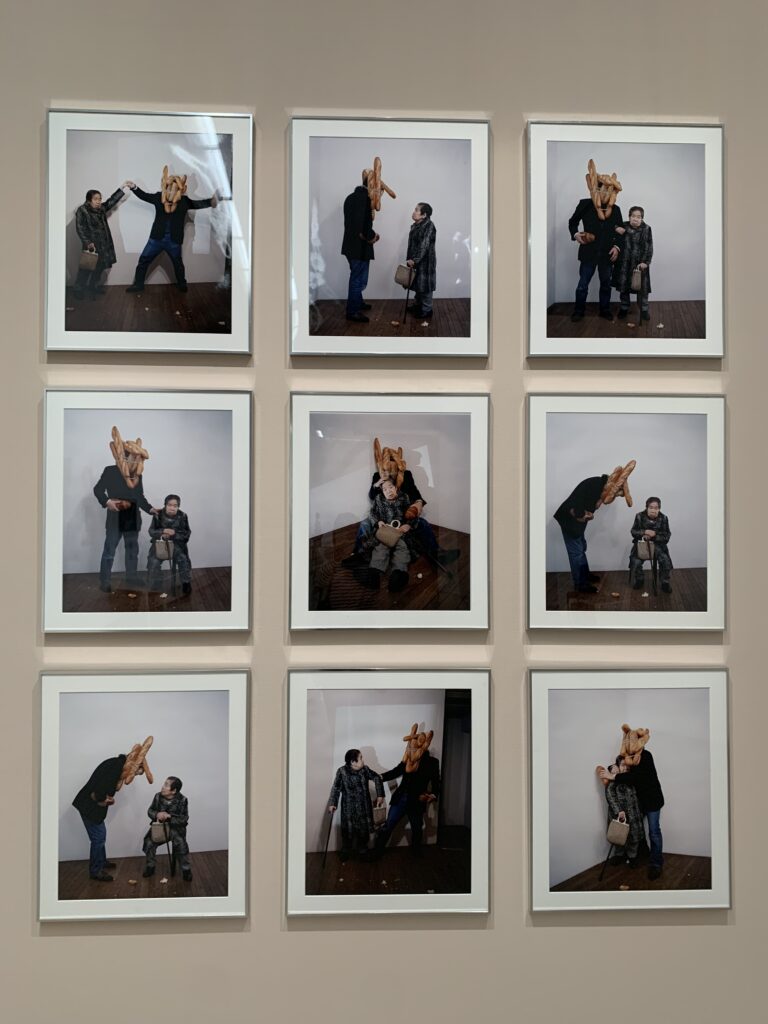

母がアルツハイマー病になり、折元は介護しながら制作を続け、世界各国でパン人間のパフォーマンスを行った。日常をかき乱すのがコンセプトだ。

今作はパン人間の息子と母のコラボレーション。パン人間に全く動じない母。

平林は象形文字である日本語をてがかりに、言葉と形象をめぐる作品を発表するようになった。

大きく牙をむく怪獣に生い茂る植物。日常で目にする様々なイメージが組み合わさっている作品だ。

今生きている世界を見える形にしている。今作で安井賞を受賞している。

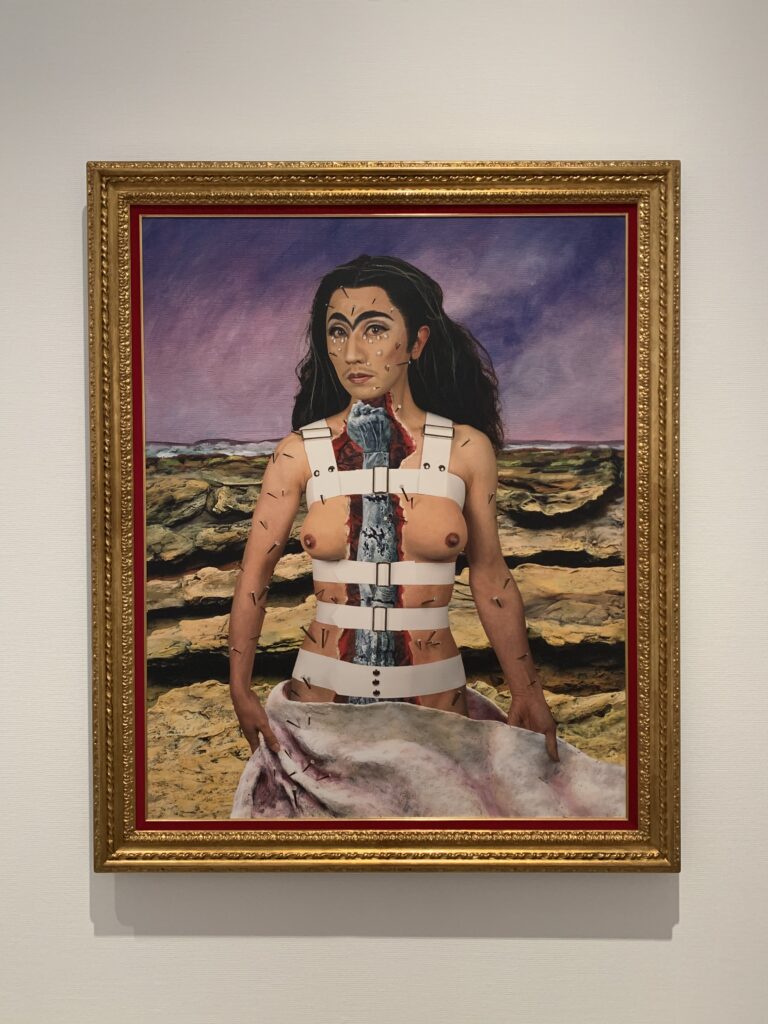

森村がメキシコの画家、フリーダ・カーロに扮している。

カーロは高校生の時に交通事故で大けがをしてその後遺症に悩まされ、数十回も手術を受けるなど辛い経験をした。療養生活をする中で作品を制作することになった。

体を支えるためのコルセットと刺さったくぎかとげが痛々しい。

作家が拾い集めたプラスチックごみを用いて作品をつくている。石油を採掘する海上風景。

環境汚染問題を提起している。

キャンパスに写真用の乳剤を塗り、自分のヌードを焼き付けている。体への関心がテーマ。

大好きな作品のひとつ。

東日本大震災の後に描かれた作品だ。少女の口元、涙がたまった瞳が物語っている。

背景や少女の服は春色なのに。。少女の気持ちはどんなだろう。

いくらでも見ていられる、見ていたい作品だ。

この日はしばらく独り占めして少女と語る。

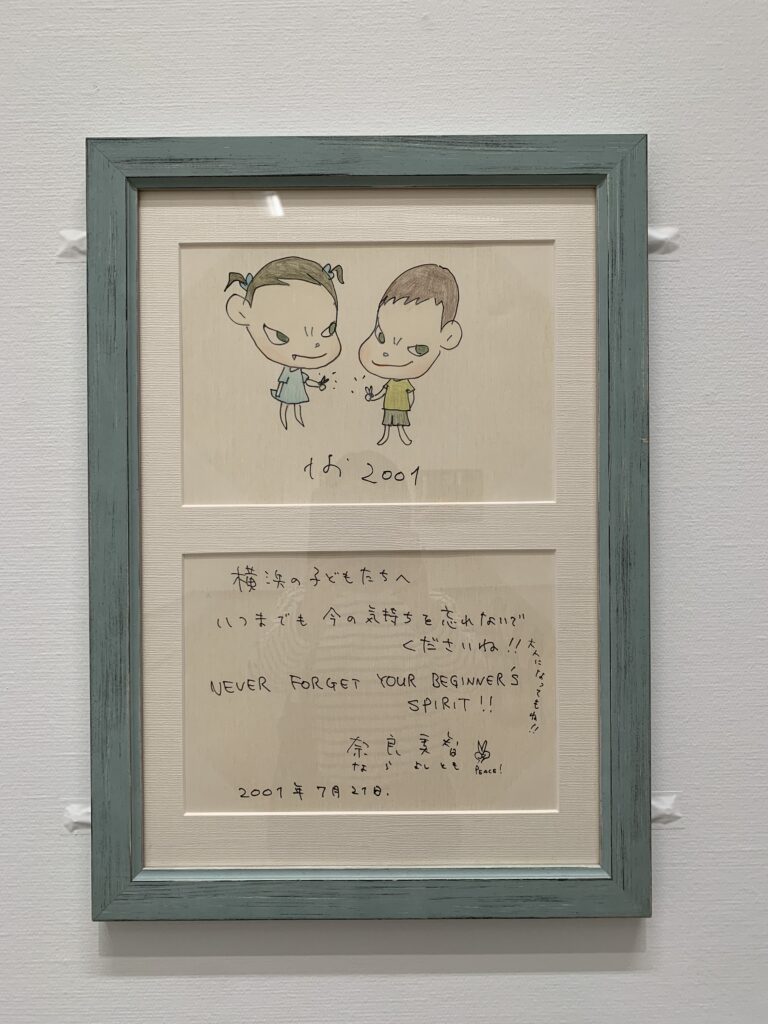

奈良ちゃんが子どもたちに向けて発するメッセージ、貴重だ。

横浜の各地から集められた土を使った作品。ボランティアとともに、土をふるいにかけて絵の具にすることから始めた。

「横浜生まれ」の作品。たくさんの生き物が描かれている。見つける楽しみを感じられる。

トーテムポールのような作品は上のブランクーシ「空間の鳥」のオマージュ作品となっている。

ブランクーシは師匠ロダンのもとをわずか2か月で去り、その後直彫りの手法で抽象的な作品を作り上げていく。

パリポンピドゥーセンターで観たブランクーシ展を思い出すマチ。再訪したいなぁ。

丹下健三が当初の設計をどう考えていたか考察したところ、展示室、アトリエ以外の人が自由に使えるスペースを意図的に大きくとっていたことがわかり、リニューアルで当初の構想にかえる取り組みを行った。

じゆうエリアには椅子やテーブル、靴をぬいでくつろげるスペースがある。

そのデザインを上から見ると、大小様々なピンクやブラウンの丸が可愛らしく見える。

展覧会後に、ゆっくりすごしてもいいかもしれない。

グランドギャラリーの展示については、マチの過去のブログを参照ください。

リニューアルした横浜美術館

子ども向けの企画

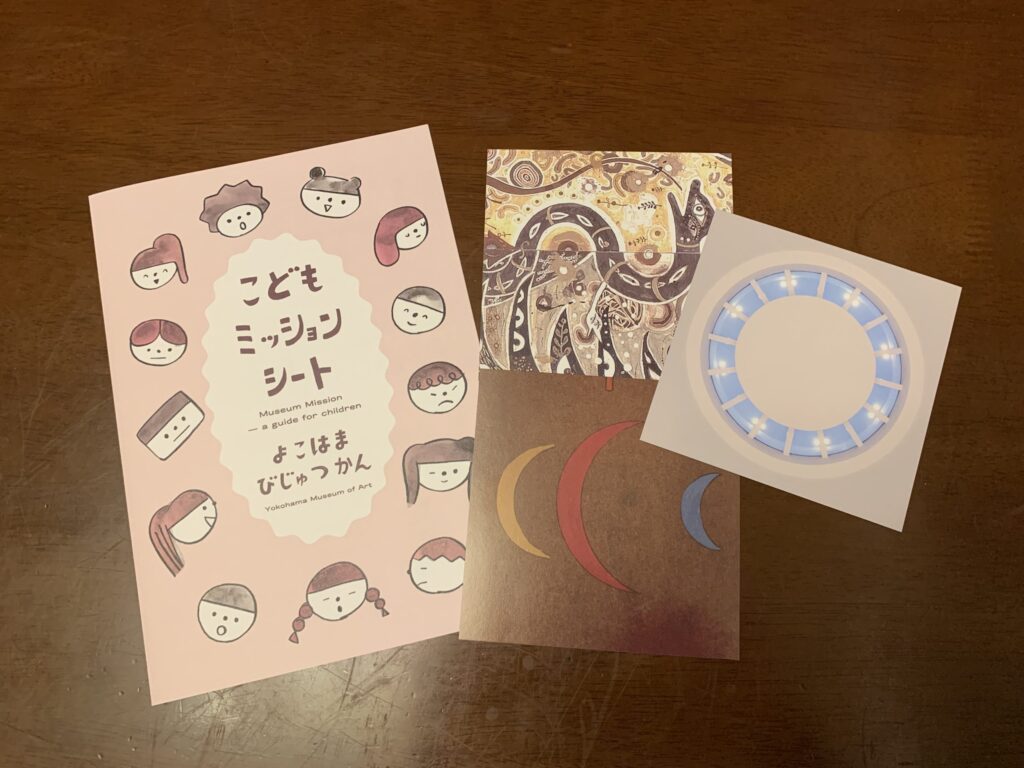

子どもたちが美術鑑賞を楽しめるようなしかけがされているのがとても良い。

美術館でも過ごし方がわかりやすく書かれたパンフレット。

小さなシートには作品のモチーフの一部が描かれていて、作品鑑賞をしながら見つけていく工夫がされていた。

探検カード。大人も楽しめる!

今度は子どもたちを連れてこよう。

充実の展覧会2時間でも足りなかった。

アクセス

バス

桜木町バスターミナル3番のりばから、市営バス156系統(平日のみ)・292系統パシフィコ横浜行きで「横浜美術館」下車。

車

☆横浜駅からは高島町みなとみらい21地区入口を通って美術館へ3~5分。

☆首都高速横羽線「みなとみらい出入口」より1分。

アートっていいなぁ。今日も心豊かに。

水筒 タンブラー 保冷保温 キース・ヘリング タンブラー 390ML GREM ボトル 水筒 キース・へリング コラボ アート アウトドア オフィス 保冷・保温 真空断熱 ジャーム 赤 白 【B】

水筒 タンブラー 保冷保温 キース・ヘリング タンブラー 390ML GREM ボトル 水筒 キース・へリング コラボ アート アウトドア オフィス 保冷・保温 真空断熱 ジャーム 赤 白 【B】