アート旅ブログのマチです。

和のアートを求めて荏原畠山美術館へ行ってきました。

荏原畠山美術館

1964年 畠山記念館として開館した今館は荏原製作所の創業者、畠山一清が設立したものだ。

実業家・茶人でもある畠山氏は茶道具、陶器、書画などを収集し一般公開している。

本館の設計は菊竹清訓。黒川紀章とともに昭和のメタボリズムを提唱した建築家だ。宍道湖に面した夕陽の美しい島根県立美術館などで知られている。

今美術館は5年間のリニューアルを経て、新館もオープンした。本館の一部改装と新館のデザインを担当したのは新素材研究所の杉本博司と榊田倫之。

VILLA COUCOUのリニューアルでも手腕を発揮していたお二人。

マチブログ VILLA COUCOU 参照ください。

本館のオリジナルの意匠を継承しつつ、展示機能などを刷新し快適な環境を作りあげている。

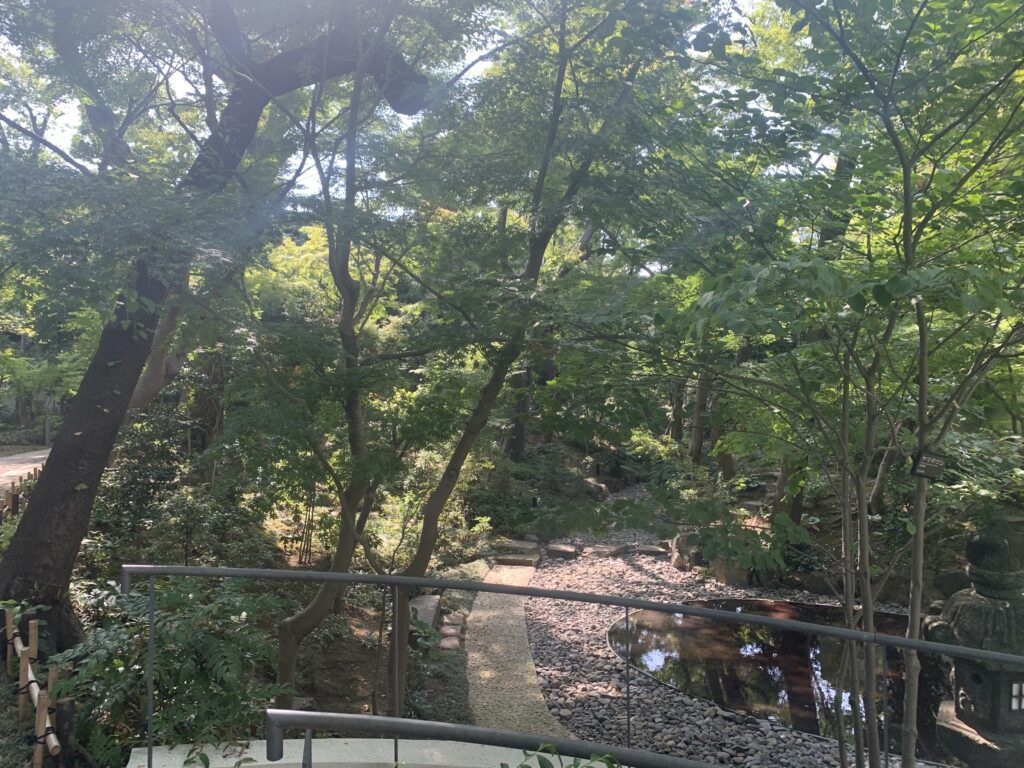

緑に囲まれた落ち着いた場となっている。

緑のもみじの葉が陽に映えて美しい。秋には紅葉を楽しめるのだろう。

庭園も整備されてすっきりとしている。担当したのは国際的な建築デザイン集団「KunstWet」。田根剛氏と海外でコラボしている。

庭園内にある「旧畠山ー清邸翠庵・明月軒・紗那庵・浄楽亭・毘沙門堂」は港区の指定有形文化財になっている。

美術品とともに庭園も楽しみたい。

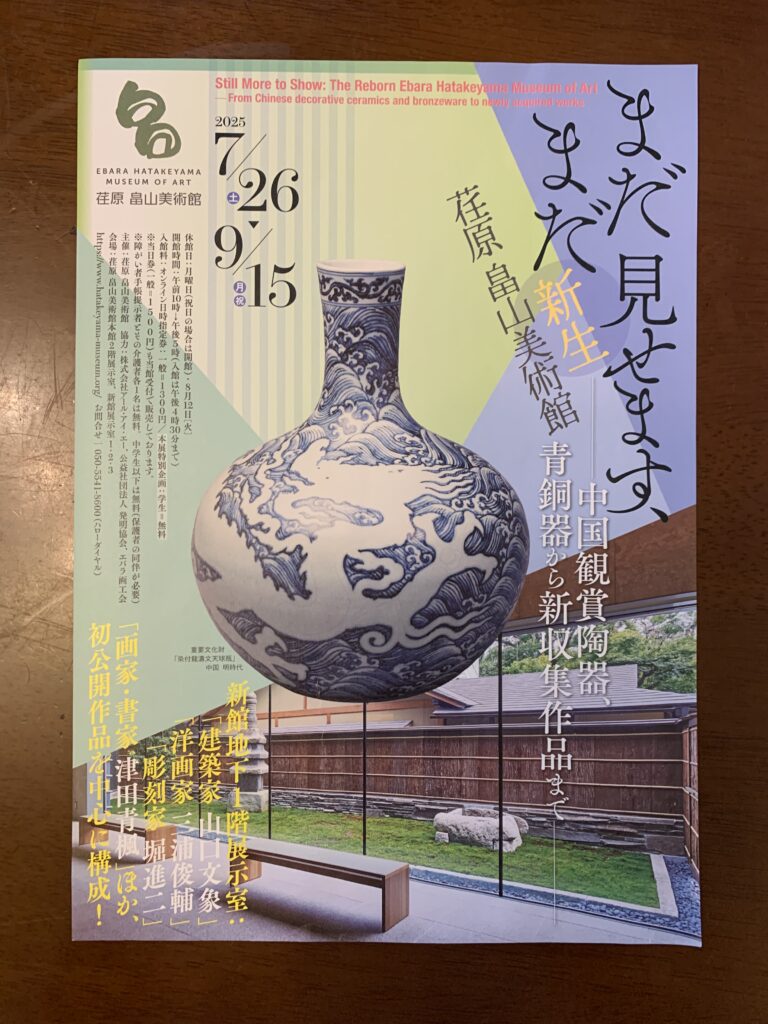

展覧会

中国の鑑賞陶器、超絶技巧が発揮された青銅器から新収蔵の作品まで展示されている。

館内撮影禁止のため、パンフレットからの引用。

建築家 山口文象の資料(荏原製作所羽田工場図面)洋画家 三浦俊輔作品「海辺の花」「干拓有明海」など貴重な初公開作品を中心に展示されている。

建築にも興味があるので、天井や窓から入る光の具合を熱心に眺めていると、スタッフさんが自ら声をかけてくださった。本館の天井は菊竹清訓氏の意匠を引き継いで京都の織物で装飾されていること、自然光を重んじトップライトは最小限の使用にとどめていること、など詳しく説明してくれた。

茶室などもしつらえられていて、ゆっくり和の雰囲気に浸れる空間になっている。

アクセス

都営浅草線「高輪台駅」A2出口 徒歩5分。

東京メトロ南北線・都営三田線「白金台駅」1番出口 徒歩10分。

求道会館

不思議な建築物を紹介してもらった。

お出かけのついでに立ち寄ってみた。

求道会館は昭和28年に運営者が亡くなり、50年間使われずに置かれていた。

1996年に東京都の文化財の指定を受けて修復され今の状態となった。

貴重な建築ということで期間限定で公開され、建築ファンの注目を集めている。

<教会と同じではなく寺院と異なるように>

施主・近藤常観の依頼で完成した和洋折衷の仏教研修施設。六角堂には阿弥陀如来が置かれている。

卍のデザインや木造のシャンデリアもレトロな雰囲気を醸し出している。

インスタ女子たちが集い熱心に内部の装飾や欄干、床にまでカメラを向けていた。

猛暑のなかでもどん欲なカメラ女子にパワーをもらった。

観たいものがあったら、暑くても家に閉じこもらずに行動しよう。

もちろん、対策は万全に!

求道会館の建築設計は明治政府の依頼で海外視察を行った,武田五一氏。

後にフランク・ロイド・ライト先生を日本に招いた方だ。二代目帝国ホテル設計がライト先生によって実現することとなる。四代目帝国ホテルの設計はライト先生の意匠を受け継いで田根剛氏がコンペを勝ち取ったが、2036年までに完成するのかお手並み拝見。田根さん早く建ててね。

アクセス

東京メトロ丸の内線「本郷三丁目」より徒歩5分。

東京メトロ南北線「東大前」より徒歩5分。

東大前

ランチをするなら、東大生御用達の「バンバンライスやさん」

東大の建築物も鑑賞する。ただ、あまりの暑さに安田講堂にはたどり着けず。

忠犬ハチ公のご主人が東大農学部の教授だったことをこの日に知った。

エピソードの多い東大。地頭の良い友人の母校である。

それ以外は無縁の地。

涼しくなったら東京散歩してみよう。

歩くと発見がたくさん。

アートっていいなぁ。今日も心豊かに。