アート旅ブログのマチです。

アーティゾン美術館へ行ってきました。

(株)ブリヂストン とてもご縁のある会社である。

「世の人々の楽しみと幸福の為に」創業者の石橋正二郎氏の言葉が深い。

左、右上 倉俣史郎作品

左下:「How high the moon」作品名はジャズの曲名からつけられた。いつ見ても美しい。

右下:田中信太郎 「ソノトキ音楽ガ キコエハジメタ」小さな鳥のくちばしのようなものが味を可愛らしい。

展覧会

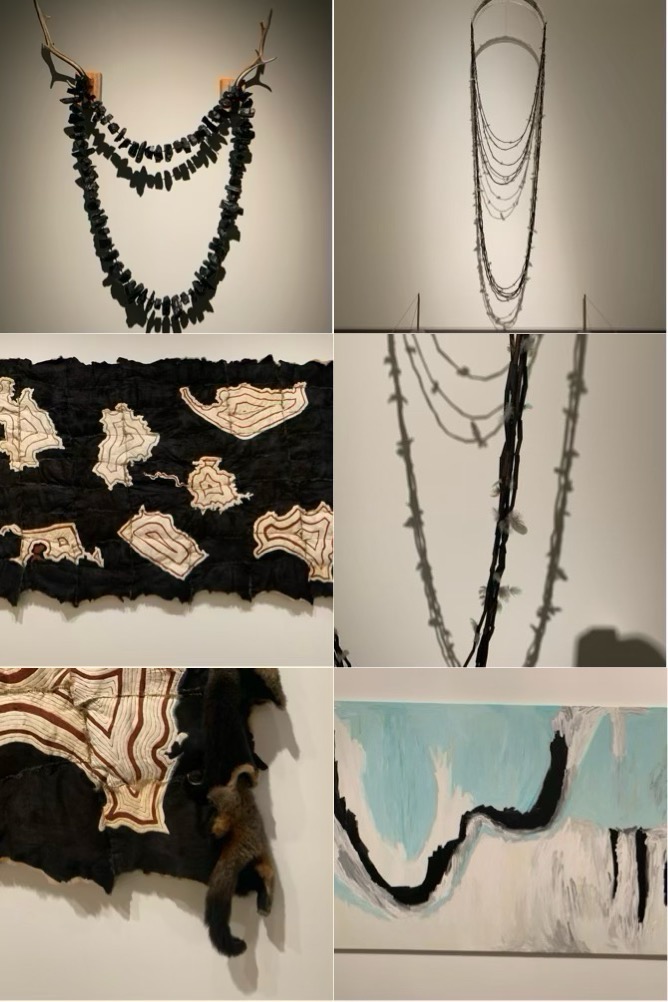

「彼女たちのアポリジナル・アート オーストラリア現代美術」展

アポリジナル女性作家は現在オーストラリアのアートシーンや国際的な現代美術の場でも活躍している。

1970年代から80年代はアポリジナル女性作家は認められず男性中心だったそうだ。

現代になってようやく女性作家の作品が認められるようになった。

今展では、7人の作家の作品を鑑賞できる。

イギリスによる植民地時代を経て、脱植民地化を実践し、アポリジナルの女性が複層的で多面的なアポリジナルアートを作り上げていった過程を作品を通してみていく展覧会となっている。

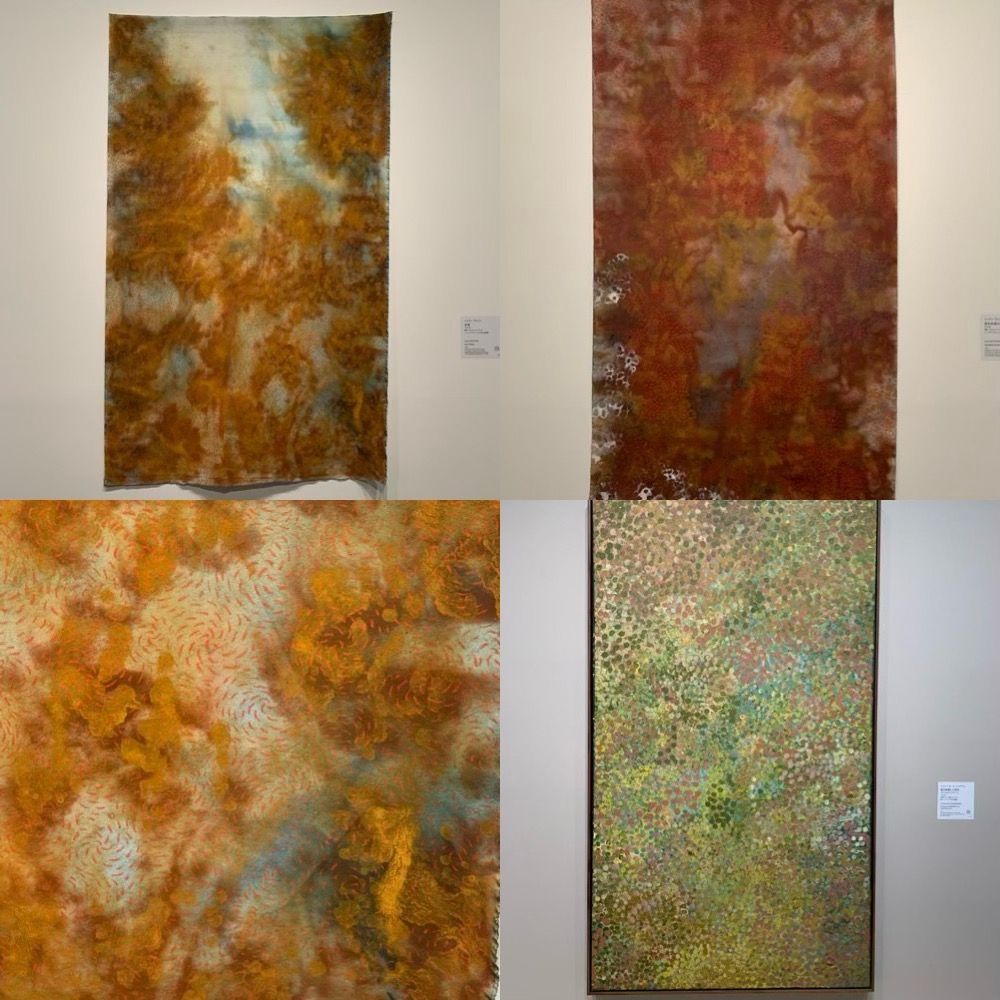

ノンギルンガ・マラウィリ作

ユーカリの樹皮に自然顔料で彩色したパームペインティング。

色彩も豊かで美しい。樹皮の裏側も見ることができる。

ジュディ・ワトソン「記憶の深淵」

藍染の3枚の麻布。質感は水、光、影、空気を想起される。

ワトソンにとって、青は記憶の色。

娘ラニの横顔がとても美しい。未来へ記憶を継承する役割をもつ作品。

オーストラリア社会の歴史と文化をアポリジナルの視点から多角的に探っている。

マーディディンキンガーティー・ジュワンダ・サリー・ガボリ

先住民のコミュニティ出身。80歳を超えた2005年から絵画制作を開始した。

パリカルティエ現代美術財団で回顧展も開催された。

自由な形と色の組み合わせがとても良い。

日本人作家野見山暁治の作品を思い出した。

エミリー・カーマ・イングワリィ

ろうけつ染めのバティックの制作を始めたのは政府の先住民への救済活動を促進するための教育プログラムだった。

イングワリィは脱植民地化の過程で女性の権利を主張し、芸術が公的な効力を発揮することを経験した。

右下の点描の意匠はオーストラリア砂漠地域のコミュニティがもつ伝統的な意匠。

小さな丸の中にさらに点が描かれる二重点描が見られる。

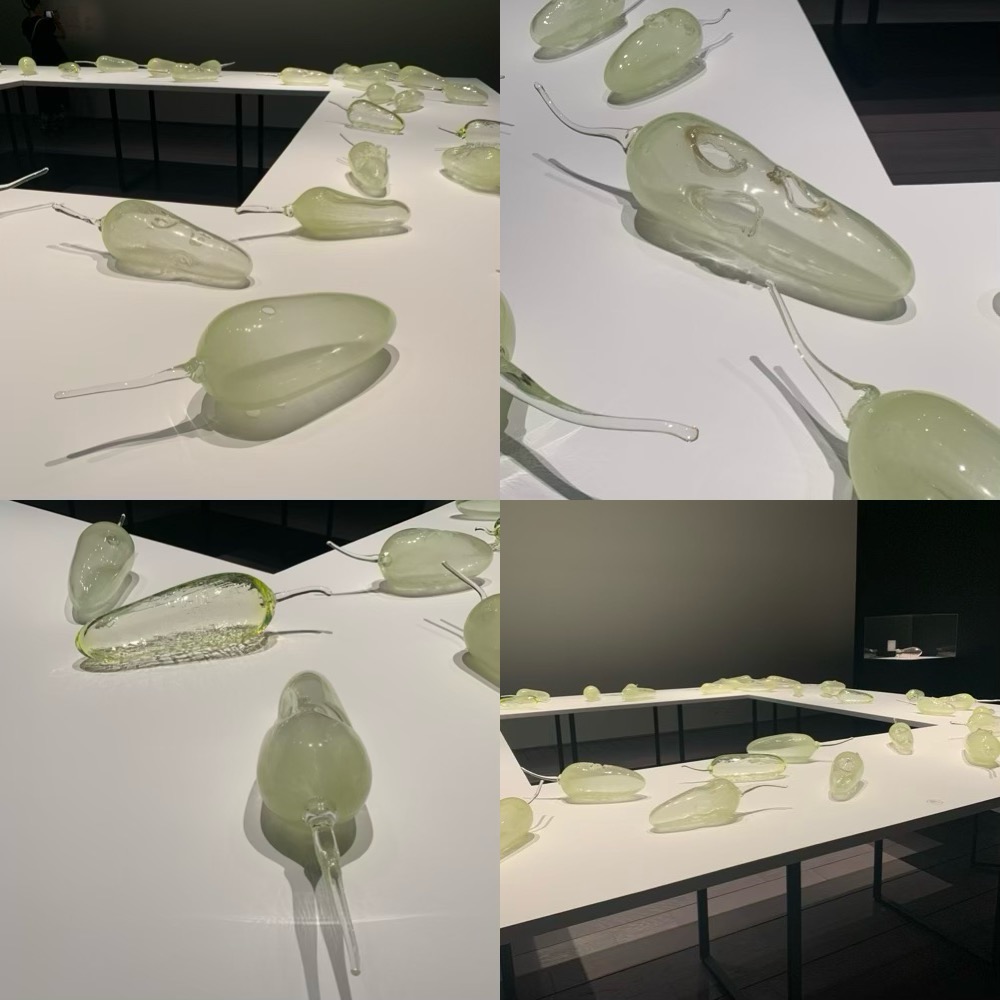

イワニ・スケース「ガラス爆弾」

ウランはエネルギーの一種で地球にはエネルギーが不可欠。

42個のガラス作品はオーストラリアのウラン資源採掘によって引き起こされた環境問題をテーマにしている。

ガラスには微量のウランが含まれていて、紫外線を当てると緑色に発光する。ウランは着色剤として利用されていたが、軍事利用のために使用が制限された。

ガラスの形は、アポリジナルの伝統食ブッシュバナナの形でにひび割れや穴は住民の健康被害やウラン採掘でできた空洞化した大地を表現している。

祖先が経験した植民地時代の出来事や、冷戦期の核実験の場として利用された故郷の姿を伝えている。

美しい作品の根本を知ると複雑な気持ちになる。

ジュリー・コブ

「1840年以前に非アポリジナルと生活していたタスマニア出身のアポリジナルの子どもたち」

オーストラリアに自生するティーツリーから作られた未完成のやりの束が、壁に固定され座面が取り外された古いいすに束縛されている。

やりには、子どもの名前が焼き付けられている。

親元を強制的に引き離されて、非アポリジナルと生活したアポリジナルの子どもがいたことに目をむけている。

自分の祖先がアポリジナルであることを知り、アイデンティティを模索しながら作品を制作している。

石炭やメヒコインコの羽を使った作品。

マティー・クラーク「私を見つけましたね、目に見えないものが見える時」

植物を顕微鏡でみて彩色した作品。

とても美しい。

ジュエリー制作からスタートし、植民地時代に失われた地域の伝統文化を復興される活動をしている。

イギリス植民地時代から独立を果たし、アイデンティティを取り戻すと同時に男性優位社会で作品を制作し続け、認められたアポリジナルの女性の逞しさを感じる展覧会だった。

9月21日まで。

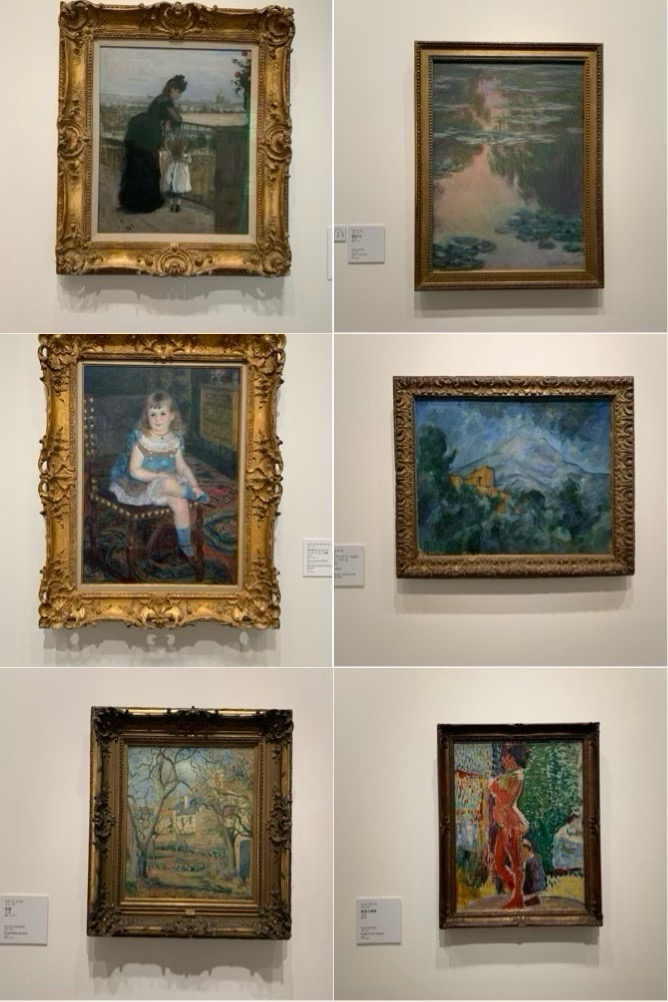

☆石橋財団コレクション展

ブリヂストン美術館が本社の隣の二階にあった頃、鑑賞した懐かしい作品も見ることができた。

左上:ベルト・モリゾ

左中:ルノアール マチはこの少女シュルパンティエと同じ誕生日だと学芸員さんが教えてくれた。

右上:モネ

右中:セザンヌ

右下:アンリ・マティス

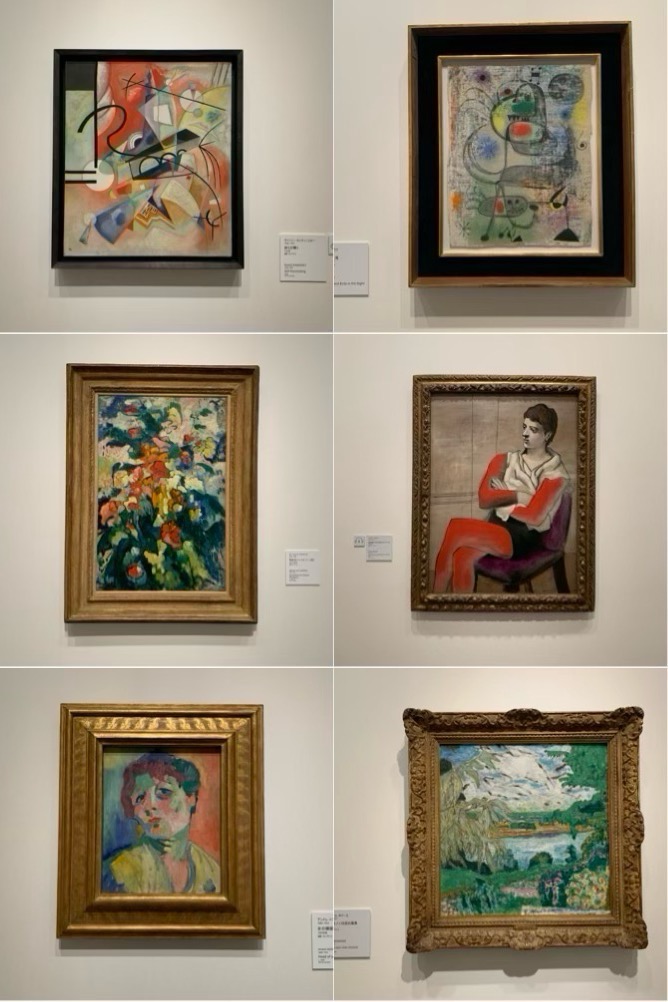

左上:カンデンスキー

左中:ヴラマンク

左下:アンドレ・ドラン

右上:ミロ

右中:ピカソ

右下:ボナール

パウル・クレー

「双子」

今までも見ている作品だと思うけれど、クレーの生い立ちを知ったばかりだからか、この作品に惹かれた。色合いとユーモラスな双子の顔。お気に入りの作品リスト入りした。

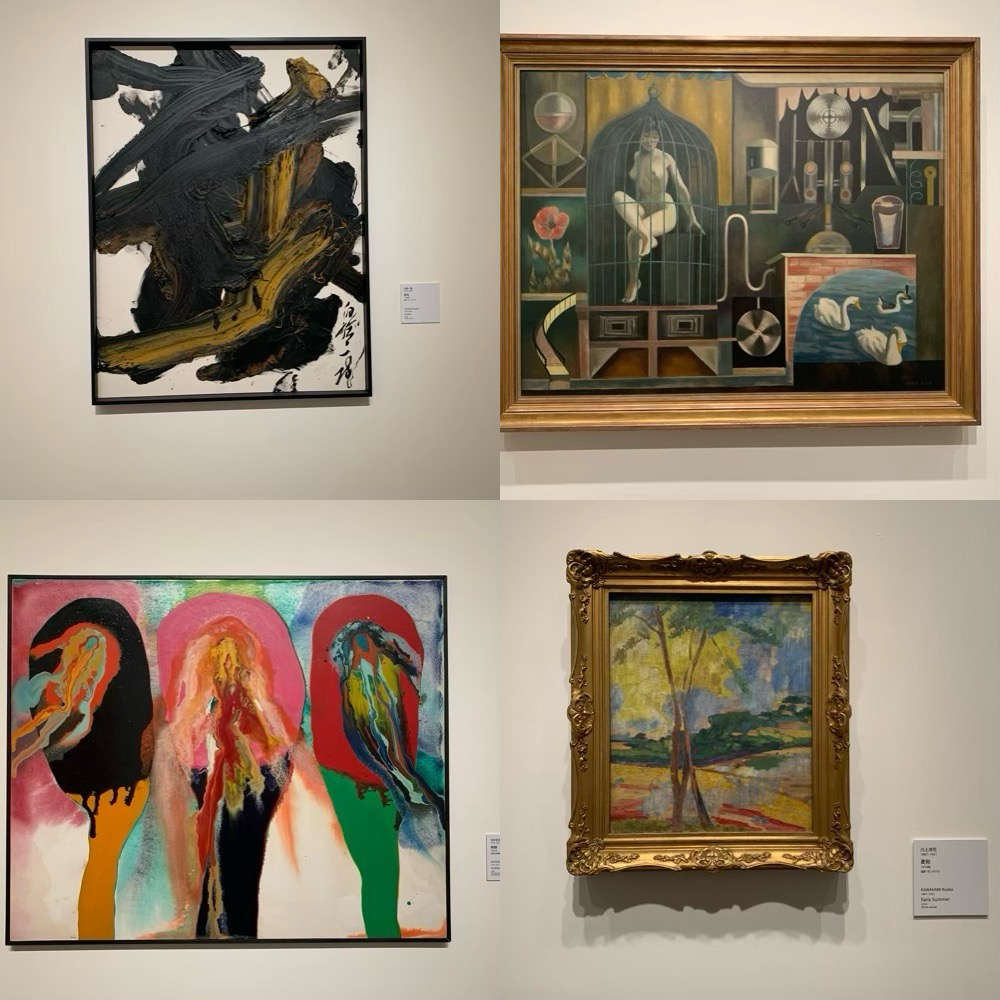

近現代の作品

左上:白髪一雄

左下:元永定正

右上:古賀春江 大原美術館のピカソの同名作品を思い出した。

右下:川上涼花 「麦秋」

桑山忠明 「Untiled」

ニューヨークを拠点に活動した作家。

原色やモノクロームの色面パネルを組み合わせた幾何学的な抽象画を発表し、アメリカのミニマルアートのドナルド・ジャッド、フランク・ステラとともに高い評価を受けた。

和紙に日本画の顔料を塗り、銀箔を貼った部分に絵の具をたらす表現は特徴的。

今展覧会の現代アートで一番のお気に入り作品。

ザオ・ウーキー

青、緑の抽象画がいい。

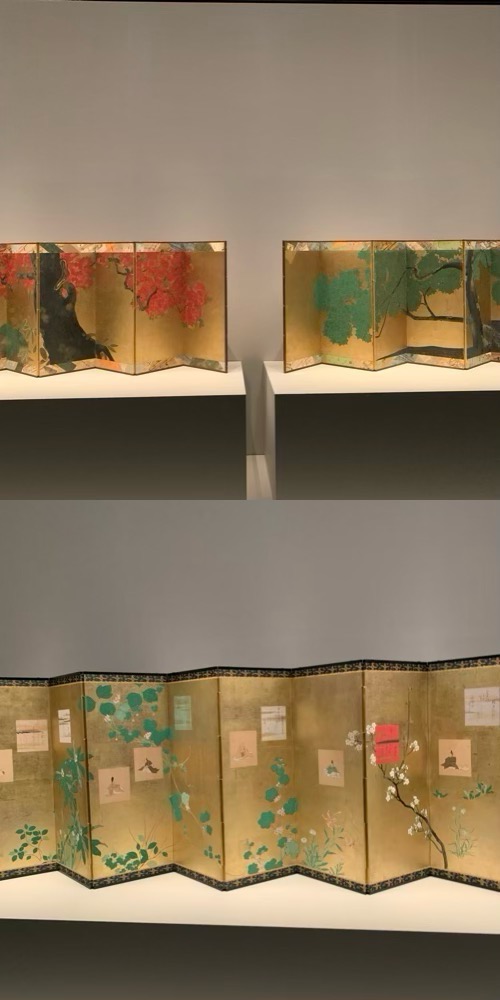

最後に日本画。

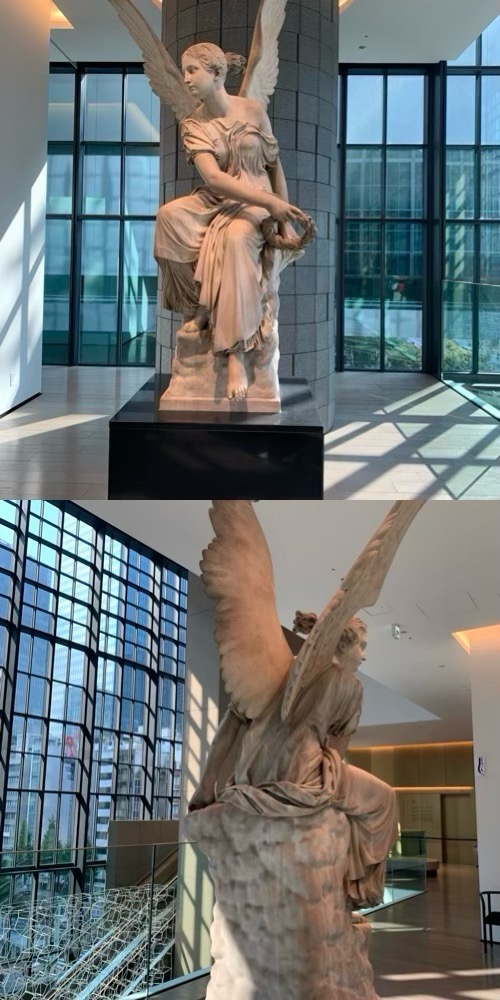

彫刻を模写している青年を発見。

ゆっくり過ごせる空間があるのもとてもいい。

海外の美術館なみに快適な環境でアート鑑賞できる美術館は貴重だなぁ。

良い作品を収蔵している美術館には通いたくなる。

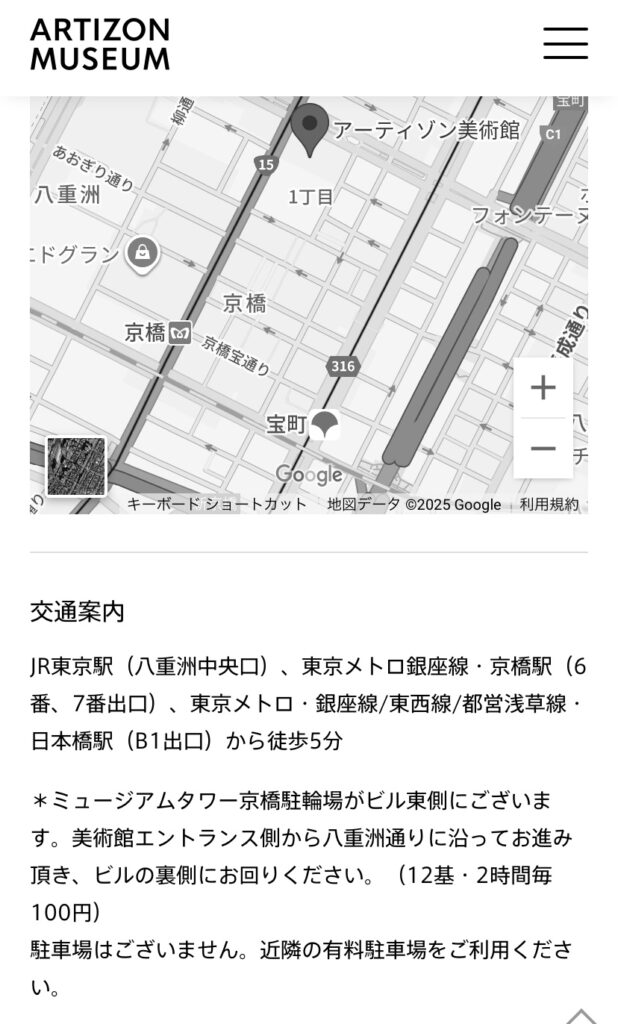

アクセス

東京駅から八重洲地下街を通ると暑さ寒さを回避できて快適。

徒歩6,7分。

近隣アート

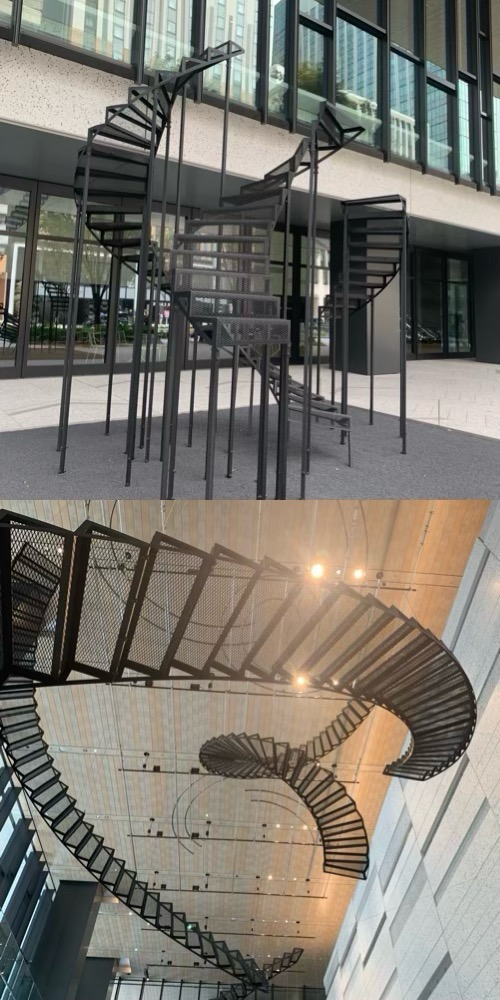

隣接する戸田建設のギャラリーへ。

持田敦子「STEPS」いつ見ても素敵な立体作品。

☆TOMIO KOYAMA GALLERY

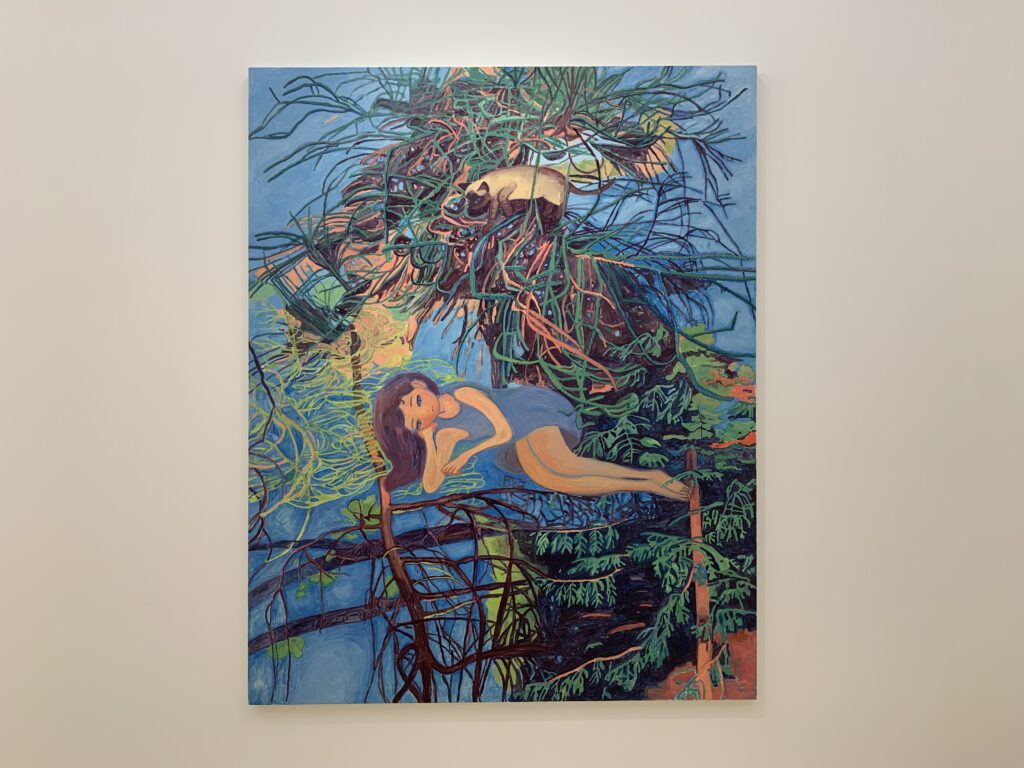

工藤麻紀子 「わたしとみる」

普段見逃しがちな日々の景色や物事を受け止め、感情や記憶を通してイメージを作って作品を制作している。

「過去の自分と一緒に景色を見るように、鑑賞者にも見てほしい。」と、いう思いがある。

色鮮やかな背景の中で、少女は何を思うのか。

一見して、景色と少女は関わりないような。。。

でも、確かに存在している。

咲き乱れる花畑の中にいるのに、寂し気な様子。なぜだろう。

☆KOSAKU KANECHIKA

来来往往

平野古陶軒とのコラボ企画。

左上:ダン・マッカーシー

左下:十三代目三輪休雪

右上:沖潤子

右下:桑田卓郎

左上:舘鼻則孝

右上:青木豊

青木豊さんには直接お話を聞いたことがある。

物質的な作品は3次元、4次元を表現することを目指しているそうだ。

マチにブログも参照ください。 ギャラリーめぐり~京橋・銀座

近隣ランチ

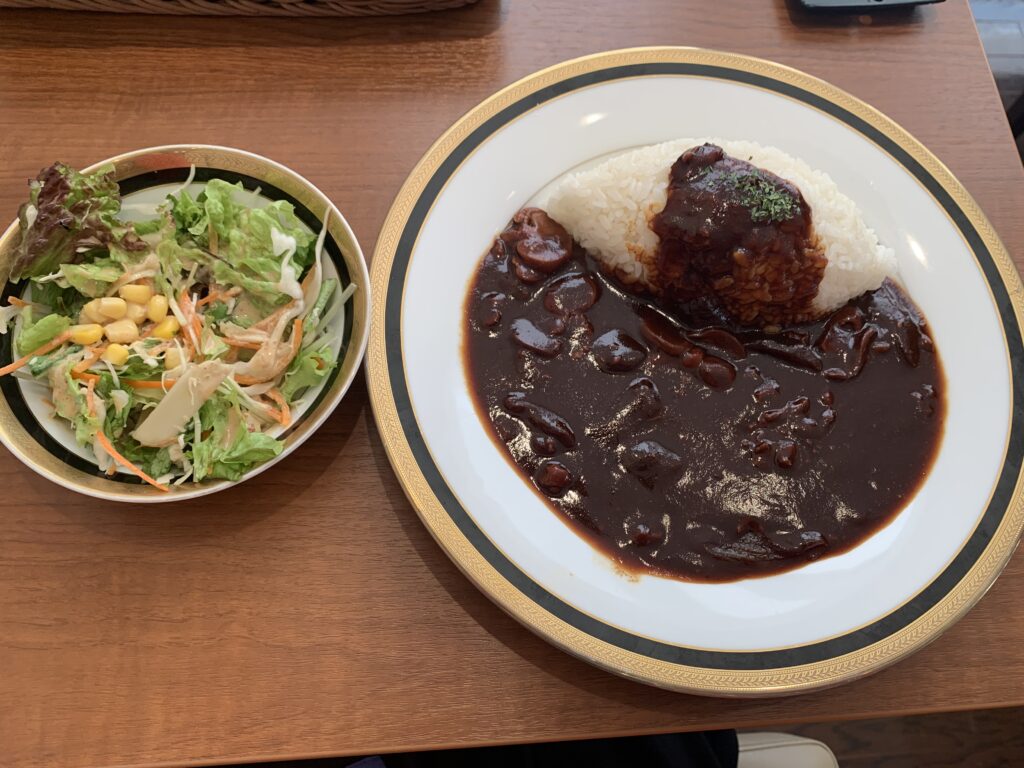

丸善カフェ

OL時代のともだちと久しぶりにランチ。

京橋で行く機会がなかった丸善へ。

創業者の早矢仕有的氏が考案したのがルーツということで、ポークハヤシライスをいただく。

ちょっと甘めの味付け。

本屋さんのカフェなので、落ち着いた雰囲気でゆっくり過ごせた。

アートっていいなぁ。今日も心豊かに。

【食いしん坊祭クーポン対象】ハロウィン プチギフト お歳暮 お供え プレゼント お菓子 ギフト 可愛い 洋菓子 お祝い お返し お礼 個包装 季節限定 秋 【季節限定】HYM-11N2 焼き栗モンブラン 4個入り ※お届けは12/15まで

【食いしん坊祭クーポン対象】ハロウィン プチギフト お歳暮 お供え プレゼント お菓子 ギフト 可愛い 洋菓子 お祝い お返し お礼 個包装 季節限定 秋 【季節限定】HYM-11N2 焼き栗モンブラン 4個入り ※お届けは12/15まで